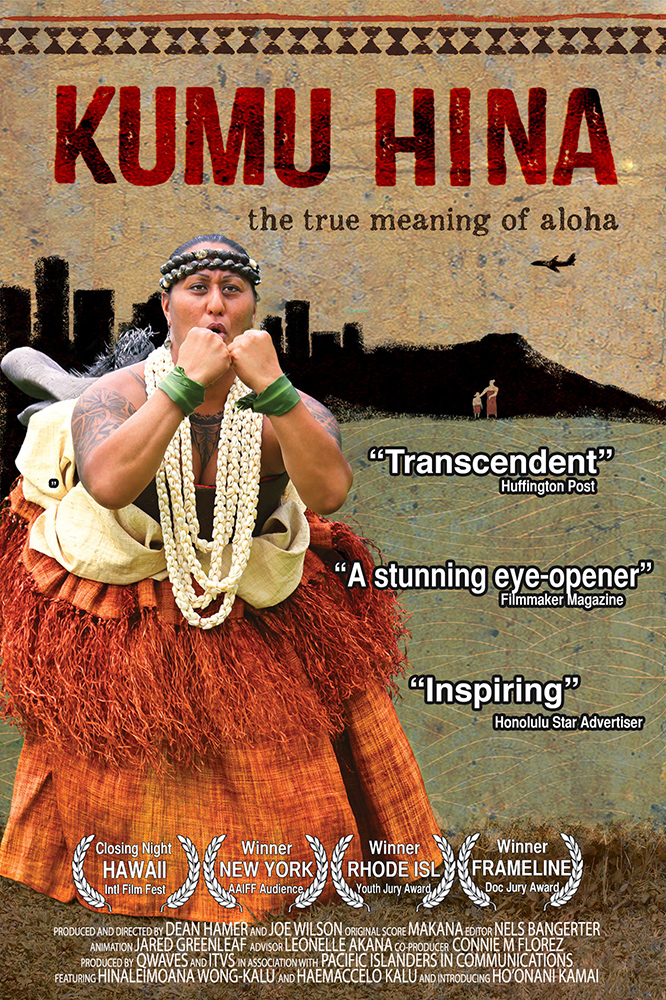

Fiche technique

Titre : Kumu Hina

Sous-titre : The true meaning of aloha

Réalisé par Dean Hamer & Joe Wilson

Disponible en VOD sur Vimeo

Durée : 1H16

Première diffusion : 10 avril 2014

A Hawaii, comme partout dans le monde, il existe traditionnellement des individus « au milieu ». Hina Wong-Kalu fait partie de ces personnes, c’est un·e māhū. Professeur·e et icône culturelle, iel porte la culture autochtone de Hawaii, enseigne notamment des danses et des chants à des élèves hawaïen·nes. Dans le documentaire Kuma Hina (littéralement : « Professeur·e Hina »), on suit son quotidien pendant plusieurs mois, et notamment en vue de la réalisation d’un spectacle scolaire.

Quel plaisir de pouvoir découvrir un documentaire respectueux, sans voyeurisme, sans « white saviorism », sans réappropriation culturelle et donnant avant tout la parole aux concerné·es. Avec son début très didactique en animation, Kuma Hina ne tourne pas autour du pot, et nous fait rentrer directement dans le vif du sujet : avant la colonisation de l’île, traditionnellement dans la culturelle hawaïenne, les Humains vivaient en harmonie, et chaque individu avait une place dans la société. Y compris les « māhū », ces personnes « in the middle », qui portent les valeurs masculines et féminines. Iels étaient respecté·es en tant que soignant·es, aidant·es mais aussi en tant que maîtres portant les valeurs traditionnelles. Autrement dit, iels incarnent exactement les mêmes choses que les « Two Spirits » dans les sociétés traditionnelles nord-amérindiennes. Voir ici, ici et ici.

La suite du documentaire s’intéresse donc à Hina et à sa vie, dans le monde d’aujourd’hui, sur l’île de Hawaii contemporaine. Et en cela, il s’avère particulièrement intéressant, nous dévoilant comment un concept traditionnel réussit, avec plus ou moins d’efforts, à survivre et à s’adapter de nos jours. Comme on s’en doute, cela ne se fait pas sans difficultés, et parfois sans souffrance. Hina, bien que se revendiquant du terme māhū (et donc traditionnel, par opposition à celui de « rae-rae », plus contemporain), a fait le choix de transitionner. Hina est donc doublement au milieu : d’abord de par son essence, mais aussi en étant autant māhū traditionnel·le que personne transgenre moderne. Cette dichotomie rend, de facto, son quotidien plus compliqué, car trop souvent, les gens qui l’entourent (les ignorants, les acculturés…) cherchent à lui assigner un rôle de femme, tel que compris et appréhendé de nos jours par le monde contemporain, à se moquer d’iel. Pire que tout, quand ce drame du quotidien survient au sein même de son couple. Pourtant, la grande intelligence du documentaire est de ne pas s’alourdir dessus, de suggérer ces difficultés (pour ne pas les nier), mais sans s’appesantir. Mieux même, lors de certains instants de grâce, ces souffrances sont transformées, sublimées par de magnifiques discours, revendiquants haut et fort une réalité incontestable : Hina est une icône hawaïenne et véhicule publiquement sa tradition ; mieux même, iel fait partie des personnes qui portent l’essence même du terme « aloha ».

A ce titre, l’autre scène clé du film est sans aucun doute celle où, pour se ressourcer, Hina ressent le besoin de se rendre – avec son conjoint – dans son village natal. Loin de la ville, loin de la pression sociale contemporaine. Là-bas, iel trouve refuge parmi les siens, aux côtés d’autres māhū plus « traditionnels », dirons-nous. Loin des jugements, iels semblent vivre entre eux, en communauté, avec leurs familles plus ou moins directes. Là, iels n’ont pas besoin d’être « accepté·es », iels n’ont qu’à « être », car faisant partie intégrante et évidente de la société. Iels sont le centre, au centre et permettent à Hina se retrouver son propre équilibre. A demi-mots, et au détour de quelques paroles, on nous laisse même entrevoir leur connexion au Divin, entre chants et rêves-visions…

Du reste, le reportage nous montre Hina en tant que membre actif de la société, siégeant aux conseils d’urbanisme, active politiquement, mais et aussi et surtout en tant qu’enseignant·e. Ces instants sont précieux car par ses paroles, Kumu Hina en enseignant à ses élèves, fait de même avec le téléspectateur (que cela soit conscient ou non) et témoigne en même temps d’une tradition vivante. Ou plutôt, qui se remet en route, après des années d’interdiction et de répression. Mais à travers son enseignements, sa transmission et les élèves à qui iel enseigne, on entrevoit les contours d’un avenir porteur d’espoir. En refusant le compromis, en exigeant le meilleur de ses élèves, grâce à son intransigeance, Hina leur donne les meilleures cartes possibles pour porter le monde à venir.

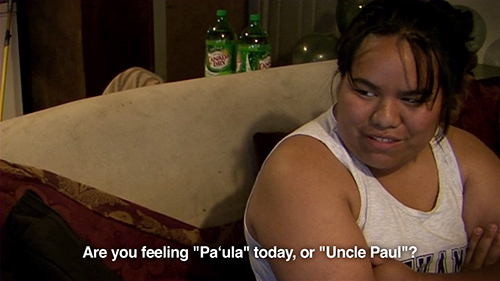

En symbole de ce renouveau, de cet espoir incarné, il y a bien évidemment la présence de Oh’onani. Cette adolescente et élève de Hina danse aux côtés des garçons. Cette dernière, incarne l’autre aspect des māhū – celui dont on parle peu sur ce site. Cette adolescente qui porte plus de kū (énergie masculine) que les garçons eux-même brille par sa présence, son assurance, son intelligence, son franc-parler, son vocabulaire, son humanité. Et si l’on devine, au détour de quelques phrases, quelques moqueries qu’elle subit, on constate pourtant qu’elle est parfaitement respectée, intégrée, comprise et même admirée par ses camarades (filles ou garçons), mais aussi par les parents d’élève. La boucle est alors bouclée… car de la même manière que Hina évoque sa grand-mère, qui l’a toujours compris·e (ainsi que son rôle et sa nature), iel permet à son tour aux nouvelles générations d’avancer, en reconstruisant et en réaffirmant l’importance des traditions face à l’obscurantisme qu’a apporté l’Occident.

Conclusion : En réalité, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le magnifique documentaire qu’est Kumu Hina. Sur la manière dont le langage moderne se montre inadapté pour parler de certaines choses et les clés qu’il donne à ce sujet ; sur les dégâts bien réels du colonialisme… La meilleure chose qu’on puisse faire, c’est de vous recommander de le regarder. Accessible en location ou à l’achat sur la plateforme Vimeo, ou en commande sur son site officiel, ce reportage s’avère un indispensable pour quiconque s’intéresse aux cultures traditionnelles et à la manière dont elles portent l’avenir.